「うちの利益率って高い?低い?」「理想的な営業利益率って何パーセントなんだろう?」と疑問を感じたことはありませんか?経営者や個人事業主、財務担当者にとって“利益率”は経営の健全性を測る大切な指標です。この記事では、「利益率は何パーセントが理想なのか?」という基本から、業種別の営業利益率の目安、実際の利益率計算方法、そして利益率が高すぎることによる落とし穴まで、WEBマーケティングに強いロロント株式会社が分かりやすく解説します。

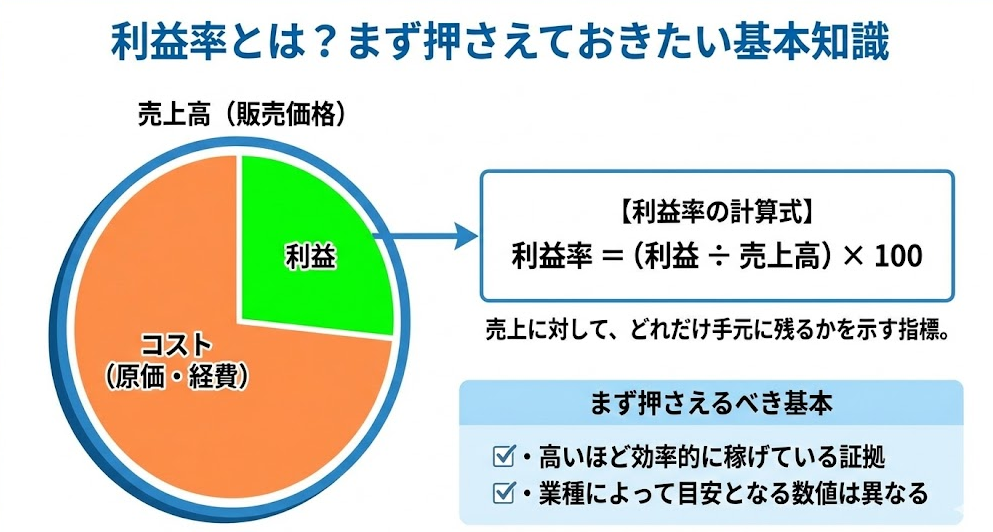

利益率とは?まず押さえておきたい基本知識

利益率とは、売上高に対してどの程度の利益が残るかを示す指標です。簡単にいえば、「稼いだお金のうち、どれだけが“儲け”として残るのか」を把握するための目安となります。たとえば同じ1,000万円の売上でも、経費をたくさん使っている企業は利益が少なくなりますし、コストを効率的に抑えている企業は利益が多く残ります。

利益率の主な種類

- 売上総利益率(粗利率):売上から仕入原価を引いた粗利の割合。商品の仕入れコストの影響が大きい。

- 営業利益率:売上から販管費や人件費などを引いた“本業の儲け”の割合。

- 経常利益率:営業外収益や費用を含めた利益の割合。借入利息なども影響。

- 純利益率:税金なども差し引いた最終的な利益率。

中でも経営の健全性を測る上で重要なのが「営業利益率」です。本記事ではこの営業利益率にフォーカスして詳しく見ていきます。

営業利益率は何パーセントが理想?平均値と理想値の考え方

営業利益率の理想値について、「何パーセントが妥当なのか?」と悩む方は多いですが、実は一律に「○%が正解」と言えるわけではありません。業種やビジネスモデル、企業の成長ステージによって最適な利益率は変わります。

ただし、目安としてよく使われる基準は以下の通りです。

- 優良企業:10%以上

- 平均的な中小企業:5~10%

- 改善が必要なライン:5%未満

たとえば、製造業は原価が高く利益率は低め(5~8%)。一方で、コンサルティングやIT業界のように固定費中心で在庫が不要な業種では、利益率20%以上を出す企業も少なくありません。

具体的に考えると、「営業利益率が10%」とは、「売上1,000万円で営業利益が100万円残る」という意味になります。ここに人件費や広告費、オフィス家賃などすべてを含めて10%残せるのは、非常に効率的に経営されている証拠です。

また、成長初期のスタートアップでは、利益よりも先に“市場シェア”を優先することもあり、利益率がゼロでも投資を受けて伸びていく企業もあります。このように、“理想的な利益率”は企業の状況と目的によって変わるという点を押さえておきましょう。

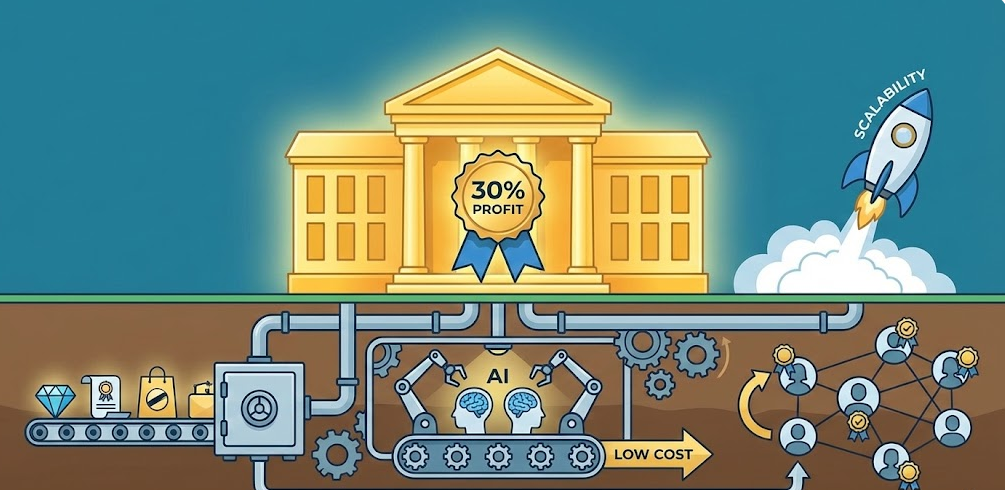

利益率30パーセントの企業はすごい?裏にある構造的な理由

「利益率30%」という数字を見ると、「かなり儲かっている!」という印象を持つ方が多いと思います。実際、全体平均では10%未満の企業が多数派なので、30%は異常値にも見えるでしょう。

では、なぜそれが可能なのでしょうか?

高利益率企業に共通する特徴

- 商品単価が高く、原価率が低い

- コンサルティング、デジタル教材、クラウドサービスなど

- スケーラビリティがあるビジネスモデル

- 一度作った商品を大量に販売できる(在庫リスクが小さい)

- 人件費や広告費が最適化されている

- 社員数を最小限に保ち、業務の一部を自動化

例えば、あるIT系スタートアップは自社開発したアプリを月額課金で提供し、売上の約80%が営業利益として残る構造を実現しています。販売の大半はSNSやブログ経由で行われており、広告費も最小限。これが高利益率の秘訣です。

ただし、これらはあくまで特定のビジネスモデルで可能なケースであり、すべての企業が目指すべき数字ではありません。

業種別の営業利益率目安|自社がどこにいるかを確認しよう

業種によって平均的な営業利益率は大きく異なります。自社の数字を見たときに「これって良いの?悪いの?」と判断するためにも、業界水準と比べることは非常に大切です。

| 業種 | 営業利益率(平均) |

|---|---|

| 小売業 | 2〜5% |

| 飲食業 | 1〜3% |

| 製造業 | 5〜8% |

| 建設業 | 5〜10% |

| 情報通信業(IT) | 10〜20% |

| コンサル業 | 20〜30% |

自社がどの業界に該当し、どの程度の利益率を目指すべきかはこの目安を参考にしてください。また、同じ業種でもBtoBとBtoC、商材の単価帯によっても大きく変動する点には注意が必要です。

営業利益率の計算式

営業利益率(%)= 営業利益 ÷ 売上高 × 100

【例】売上1,000万円、営業利益100万円の場合:

→ 100万円 ÷ 1,000万円 × 100 = 10%

この数式を定期的にチェックすることで、売上は伸びているのに利益が増えていない、といった“経営の盲点”に早く気づけます。

また、改善の余地を探す際は以下の観点からアプローチすると効果的です。

- 固定費の見直し(オフィス賃料、人件費)

- 広告費・販促費のROI分析

- 原価率の改善(仕入先の見直し、業務効率化)

- 価格設定の見直し(値上げできるポイントはないか)

利益率の改善は、売上を2倍にするよりも確実かつ早い経営改善策になります。

利益率が高すぎると問題になることも?注意すべき3つの視点

「営業利益率 高すぎる」と検索する人もいるように、利益率が高すぎる場合にも思わぬ落とし穴があります。

注意点1:顧客からの“割高感”

過度に利益率が高いと、「この会社は儲けすぎでは?」という印象を持たれ、価格競争で負けやすくなる可能性があります。

注意点2:競合他社の参入リスク

高利益率な業界は参入障壁が低いと、模倣ビジネスや大手企業の本格参入を招きやすくなります。

注意点3:内部不満(社員・取引先)

利益は出ているのに、社員に還元されていない、パートナー企業に十分な報酬を払っていないという場合、信頼を失いかねません。

利益率の高さは武器ですが、それをどう活かすかが経営者の手腕と言えるでしょう。

まとめ:理想の利益率は“業種・戦略・フェーズ”で決まる

「利益率は何パーセントが理想か?」に対する唯一の正解はありません。業種によっても違えば、企業の規模や成長段階によっても変化します。

今回の要点をまとめると:

- 平均的な営業利益率は5〜10%が目安

- 利益率は売上よりも“経営の質”を表す

- 利益率30%の企業には構造的な強みがある

- 利益率が高すぎることにもリスクがある

自社の利益率が平均より低ければ、原因を分析して改善することが大切です。逆に高いなら、それをどう活かし、どこに還元するのかが問われます。

“売上”ではなく“利益”に注目することが、強くて続く会社づくりの第一歩です。